在智能技术不断重塑社会结构的背景下,人类应如何与AI共存?又如何在竞争激烈的就业市场中彰显自身不可替代的价值?4月11日,一堂由大学英语徐芳菡老师与经济学沙力老师联合打造的双师课程在必威BETWAY官网214呈现。课程聚焦“人工智能语境下的人类不可替代性”,通过跨学科融合探索,与学生们一起展开了一场关于职业未来与人性本质的深度思辨。

课程伊始,两位老师以"职业替代风险图谱"绘制活动切入,沙力老师通过劳动力市场弹性系数、岗位可编码性等指标,引导学生识别出客服、基础翻译等程序性岗位的高替代风险,同时指出医疗诊断、艺术创作等领域存在的"算法黑箱"。徐芳菡老师则从语言哲学角度剖析,展示文学作品中的不可言传之意如何构成人类智能的独特壁垒。

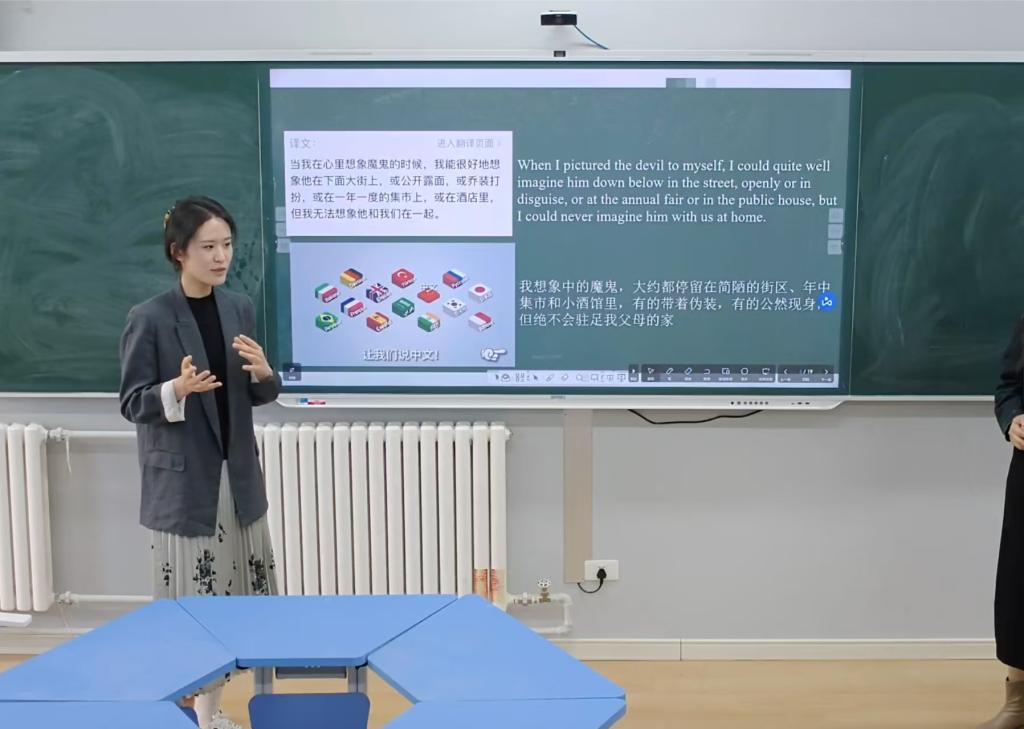

在此基础上,沙力教师提到技术替代与劳动力市场变迁,以及当前求职趋势与岗位结构变化,引导学生理解AI技术虽显著提升效率,但也加速了对人类核心竞争力的再定义。从"人力资本异质性"理论来说,情感共鸣、价值判断等软能力构成职业竞争的护城河;徐芳菡老师通过翻译文本与AI生成文本的对比,论证文学创作中个体经验和思维投射的不可复制性。

随后两位教师围绕“信号传递理论”展开联合讲授,帮助学生理解该理论在现求职场景中的应用,引导学生构建人机协作的思维框架。雇主在招聘过程中往往面临信息不对称,因而会特别关注求职者发出的“强信号”,以此判断其潜在价值与岗位契合度。除了学历、证书、语言能力等传统强信号外,课程特别强调了道德感、团队协作、领导力、自主学习、文化敏感度与责任意识等关键人格品质,是雇主在AI时代尤为看重的“不可替代性”体现。

通过“强信号与弱信号判断”小组讨论,学生们基于现实生活与职业设想,自主辨析不同素质特征的信号强度,并以英文进行观点表达与辩论,不仅训练了语言表达与思辨能力,也加深了对信号传递机制的理解。面对课程提出的关键问题——“What makes you irreplaceable in the age of AI?” ,学生踊跃发言,普遍认同创造力、道德判断、情感理解、批判思维与文化素养是人工智能当前尚难模拟的人类优势。

课程最后,教师们引导学生从个体发展的视角反思:“如何在求职过程中有效传递自己的强信号?”并结合典型案例强调:终身学习力、跨文化交流能力、自我认知与社会责任感,正是新时代青年不可或缺的核心素养。倡导每位学生通过真实经历、项目参与、社会实践等方式主动构建自身“信号体系”,以便在未来求职中建立可信、独特的人才形象。